Un article d’Héritage Montréal par Maude Bouchard Dupont, en collaboration avec Dinu Bumbaru, directeur des politiques et Marie-Maxime de Andrade, doctorante en histoire de l’art (UQAM et Paris 1 Panthéon-Sorbonne).

Tel un bateau juché au dernier étage du Eaton, le restaurant du « 9e » est en vase clos. Il faut passer sur le « pont », le long du parcours vers la salle à manger, pour observer le centre-ville et le fleuve Saint-Laurent. À l’époque, il faut dire qu’aucun gratte-ciel ne bloque la vue !

Quatorze ascenseurs express mènent vers le 9e étage du Eaton. Dotés d’un parquet en noyer et en chêne, deux corridors de part et d’autre du restaurant sont munis de cabines téléphoniques semi-privées (une nouveauté en 1931 !) et de salles de toilettes. Le passage est agrémenté de vitrines publicitaires au cadre en acier de formes rondes et carrées, où des œuvres d’art sont parfois exposées.

ℹ️ Déplacez votre doigt ou souris sur le curseur blanc en losange pour naviguer entre l’avant et l’après ci-dessous

Au bout du hall, le foyer-promenoir donne sur la vue sur le centre-ville. Surplombé d’un grand plafonnier circulaire, l’espace fait office d’antichambre et de salon de thé.

Après avoir déposé leurs affaires aux vestiaires du foyer, les hôtes, notamment les clientes magasineuses, entrent dans la salle à manger principale aux proportions monumentales.

Au cœur du 9e

Pouvant accueillir 600 convives, la nef de forme arrondie est haute de 10 mètres, large de 40 mètres et longue de 23 mètres. Le plancher est un linoléum au motif cubiste.

Flanquée de deux ailes latérales, la salle principale est délimitée par une série de 16 piliers de marbre d’Escalette gris et rose importé de France, et dont les teintes s’harmonisent au rose et au gris souris choisis pour ce décor.

À chaque extrémité de la nef, une petite plateforme entourée d’un garde-corps en acier satiné accueille régulièrement des défilés de mode et concerts qui agrémentent l’heure du lunch. Deux salons fermés (or et argent) sont réservés à des réceptions privées et surtout utilisés par les hommes d’affaires.

Un décor novateur

Pour décorer l’ensemble, Natacha Carlu réalise les peintures murales Amazones et Dans le parc (qui portent également pour titre respectivement Les plaisirs de la chasse et Les plaisirs de la Paix). Exposées de part et d’autre de la nef, elles constituent le point de convergence de la salle à manger. Sous les œuvres d’art, une fontaine complète la perspective.

Le sculpteur parisien Denis Gélin (1896-1979), en collaboration avec Alfred Bottiau (1889-1951), réalise 14 délicats bas-reliefs en forme de losange ou de coquille ornant les linteaux surplombants de la salle à manger.

Reflétant les fonctions du restaurant (manger et boire) et la tradition des natures mortes (corne d’abondance, viande, poisson et fruits et légumes), ces éléments décoratifs sont typiques de l’Art déco.

Un éclairage moderne

Située au sommet de l’édifice, la salle à manger bénéficie d’un éclairage indirect, un élément décoratif clé de l’Art déco. La lumière est tamisée par des plafonniers ovales sous les ailes latérales et par des fenêtres en bandeaux en verre laiteux surplombant la salle principale.

En plus de luminaires placés sur chaque colonne, des lampes-urnes en albâtre blanc placées sur des socles en marbre noir de Belgique propagent un éclairage doux.

Elles s’inspirent des vases en porcelaine du salon de thé de première classe du transatlantique Île-de-France, conçus par l’architecte d’intérieur français Émile-Jacques Ruhlmann (1879-1933).

Un mobilier sur mesure

Luminaires, mobilier, vaisselle, œuvres d’art, même les grilles d’aération, Jacques Carlu supervise chaque détail de son œuvre, comme le rapporte le journaliste de La Presse en 1931 :

« Depuis les boîtes pour le téléphone payant, qui sont d’une originalité et d’un confort jusqu’ici inconnus, en passant par les tapis aux teintes harmonisées et les meubles qui semblent faire partie de l’ensemble, jusqu’aux grandes lignes de l’architecture, tout a été conçu par M. Carlu. Et rien n’a été négligé ou laissé au hasard1. »

Le 9e et ses dames

Un lieu de sociabilité

Confinées à la maison depuis l’époque victorienne, les femmes ont peu d’espaces de sociabilité qui leur sont dédiés. Sortir seule n’est pas une mince affaire dans certains milieux où il faut être sans cesse surveillée et accompagnée. Les grands magasins comme Eaton leur offrent cette liberté, intéressée, il va sans dire, mais bien réelle.

Une partie de lèche-vitrine suivie d’un lunch au 9e du Eaton est, pour ces femmes habillées avec soin, un véritable petit bonheur. En grande majorité, les clientes y ont leurs habitudes. Elles s’y sentent à leur aise et en sécurité. Elles demandent leurs serveuses préférées. Elles y célèbrent des anniversaires en famille, Noël, Pâques, des retrouvailles entre amies. Elles y assistent à des défilés de mode et des concerts. C’est un moment privilégié loin des obligations du foyer, à un endroit où l’on prend soin d’elles avec bienveillance.

Travailler au 9e

« Nous étions 45 filles quand j’ai commencé à travailler ici. La majorité étaient anglaises. Il y avait très peu de Canadiennes françaises. Parmi elles [les serveuses anglophones], il y en avait qui n’étaient pas très heureuses d’avoir des Canadiennes françaises. Mais, heureusement, avec le temps, ça s’est amélioré. Elles ont vu après un certain temps que nous étions bien fines aussi. On s’est bien arrangées », raconte en souriant Laurette Desjardins, une employée à la retraite, dans le documentaire Les Dames du 9e (1998) de Catherine Martin.

Les débuts ne sont pas toujours faciles pour les jeunes serveuses, se souvient la vétérane Annette Cortez, qui compte en 1998 plus de 25 ans d’expérience. Les commandes doivent être mémorisées par cœur, il ne faut rien oublier, les plateaux sont lourds, la cuisine est loin, etc. Mais la persévérance porte fruit.

« Nous avions des belles heures au 9e, surtout pour les femmes mariées, avec des enfants » continue Mme Desjardins, comme le restaurant est ouvert de jour, sur l’heure du lunch. Grâce au pourboire, elles y gagnent un meilleur salaire que comme vendeuse aux étages inférieurs.

ℹ️ Déplacez votre doigt ou souris pour naviguer dans le 360º ci-dessous. Grand écran avec l’icône en bas à droite.

Vue 360 degrés des toilettes des femmes du 9e, qui offrent une des plus belles vues sur le centre-ville de Montréal. Crédit : Héritage Montréal, 2024Puis, en 1981, l’aménagement d’un buffet et de comptoirs dans la salle à manger facilite le service. Les femmes s’y plaisent ; beaucoup d’entre elles ont plus de 10 ans, voire 20 ans d’expérience. Se forme ainsi une véritable famille au 9e où les employé(e)s sont autant attaché(e)s au lieu qu’à leur équipe.

Un lieu sans pareil

L’attrait du 9e ne vient pas uniquement de la nourriture, mais aussi de l’ambiance et du service. Le service à la française, les repas servis sur les plateaux d’argent, les boissons chaudes versées dans la porcelaine fine, la nappe blanche qui habille la table : tout est en place pour un bon moment entre amies ou en famille.

Polyvalent, le 9e fait voyager sa clientèle. Après la Deuxième Guerre mondiale, les grandes expositions nationales sont fréquentes chez Eaton. À Montréal par exemple, les magasins présentent sur les neuf étages de l’édifice différentes thématiques respectivement sur l’Extrême-Orient en 1965 et sur le Japon en 1984. En plus des œuvres d’art affichées, de danses traditionnelles et de défilés de mode hors du commun, les cuisines préparent un menu spécial pour l’occasion.

De la faillite à la réhabilitation (1999-2024)

Dans les années 1990, l’emblématique chaîne de grands magasins Eaton se dirige vers un naufrage qui marquera les esprits. Malgré des tentatives de relance, après 130 d’existence et une présence de 74 ans à Montréal, la direction d’Eaton annonce la faillite et la fermeture des magasins le 20 août 1999, la mise à pied des 13 000 membres du personnel et la liquidation des inventaires à travers le Canada.

En plus de difficultés économiques qui se faisaient sentir depuis les années 1980, la haute direction manque le train pour repositionner Eaton vers la mode en 1994, à l’image de Macy’s. La faillite est inévitable.

Le 14 octobre 1999, le 9e du magasin Eaton ferme ses portes. Pour plusieurs, c’est la fin d’une époque et le début d’une ère d’incertitude.

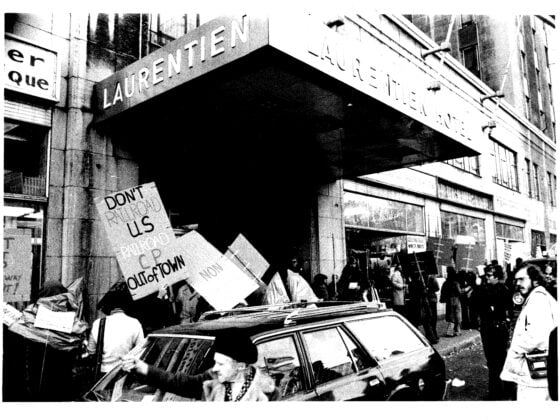

Mais c’était sans compter la vigilance de groupes interpellés par le patrimoine montréalais, tel qu’Héritage Montréal. Prévoyant la faillite prochaine d’Eaton, l’organisme convainc la ministre de la Culture du Québec, Agnès Maltais, d’intervenir immédiatement et de classer d’urgence le restaurant du 9e étage du grand magasin et son exceptionnel intérieur, y compris le mobilier, la coutellerie, les œuvres d’art, les luminaires, etc. Sans savoir si le restaurant allait rouvrir un jour, il fallait sauver ce patrimoine unique.

L’édifice du magasin Eaton de Montréal est racheté en 2000 par Ivanhoé Cambridge, une filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Le gratte-ciel subit des rénovations majeures. Divisés en deux adresses, le Complexe les Ailes et le 1500, University sont inaugurés en 2002.

Mais la section des Ailes n’obtient pas le succès escompté. En 2015-2016, elle est rattachée à sa voisine et réaménagée. L’ensemble s’appelle aujourd’hui le Centre Eaton.

25 ans en dormance

Bien que le 9e soit classé avec son décor intérieur et son mobilier en 2000 par le ministre de la Culture du Québec, les protecteurs du patrimoine restent vigilants durant les années qui suivent. Accéder au restaurant au 9e étage sans le Eaton entre les deux pose problème. Les lieux sont inaccessibles au public et vulnérables durant les aléas des rénovations. Un petit incendie électrique qui aurait abîmé les toiles de Natacha Carlu au printemps 2000, suivi de la démolition des cuisines en 2002 pour la création d’un atrium au cœur de l’ancien magasin, suscitent des craintes et beaucoup d’interrogations.

Dans les années suivantes, Héritage Montréal n’hésite pas à mettre le 9e dans sa liste des 10 sites emblématiques les plus menacés à Montréal. La menace première ici étant l’oubli, alors que le temps et les promesses de réouverture filaient. Ces rappels publics de l’organisme permettent d’éviter que le restaurant iconique ne disparaisse des priorités des propriétaires et des autorités, en plus de souligner son immense potentiel alors en dormance.

Extrait de Le devoir, 6 juin 2006, p.A8

«Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive. Ce sont des sites emblématiques qu’on utilise comme des indicateurs de la santé de notre patrimoine, qui a besoin de soins constants» explique la directrice générale d’Héritage Montréal, Nathalie Zinger.

C’est ainsi que l’on retrouve sur la liste des dix sites menacés en 2006, quatre des sites déjà recensés en 2005. Au premier chef, figure le neuvième étage du magasin Eaton, avec son décor Art Déco dessiné par le Français Jacques Carlu. «Il est en très bon état, mais plus le temps passe, plus il risque de sombrer dans l’oubli, et cela nous inquiète vivement», signale le directeur des politiques, Dinu Bumbaru.

Une restauration minutieuse

C’est finalement à la fin mars 2023 que la grande annonce est faite : Ivanhoé Cambridge annonce la réouverture prochaine du 9e !

Un peu à l’image du Round Room au 7e étage de l’ancien magasin de College Street à Toronto, fermé en 1977, classé, restauré et réinauguré sous le nom du Carlu en 2003, le 9e étage accueille un restaurant, un bar et un espace évènementiel.

Le projet de rénovation est mis en œuvre par EVOQ Architecture, une firme spécialisée en conservation du patrimoine et qui a accompagné le 9e au cours des dernières décennies. Celle-ci est bien connue pour les réhabilitations de la gare ferroviaire Jean-Talon (1997-2000), l’édifice ouest du Parlement du Canada (2018 —), la bibliothèque Maisonneuve (2017-2023) et la cathédrale anglicane Christ-Church de Montréal (2023 —).

Le défi de la mise aux normes est considérable. Juché au 9e étage, le restaurant doit avoir un plan d’évacuation en cas d’incendie respectant les règlements en vigueur, qui sont nettement plus exigeants aujourd’hui qu’en 1931. Avec le temps, les professionnels trouvent des solutions pour réhabiliter les lieux.

Sous la supervision des professionnels du ministère de la Culture du Québec, la mise aux normes, l’adaptation et la restauration sont effectuées dans les règles de l’art et avec un très grand souci du détail et beaucoup de savoir-faire. Ainsi, des ampoules ont été fabriquées sur mesure pour imiter à la perfection l’éclairage artificiel conçu à l’origine par Jacques Carlu.

Cet exemple, comme plusieurs autres, montre l’investissement remarquable en connaissances et en talents consacré à ce chantier mené avec des professionnels et des artisans passionnés, un effort exceptionnel à la hauteur de ce lieu patrimonial exceptionnel.

Un lieu patrimonial tourné vers l’avenir

Véritable ambassadeur de l’Art déco en Amérique, c’est grâce à Jacques Carlu, son épouse Natacha Carlu et de nombreux artisans que ce mouvement moderne aux influences européenne et américaine fait son entrée au Québec et au Canada par l’entremise de ce mandat commercial et culturel pour T. Eaton Co.

Les intérieurs sont un type de patrimoine très fragile, très difficile à conserver, notamment pour les restaurants, qui sont régulièrement remis au goût du jour.

Mais l’immense popularité du restaurant du Eaton et la beauté du design conçu par Carlu lui ont permis d’être épargné (ou presque) des modes venues par la suite.

C’est d’ailleurs ce qui fait son charme. Peu modifiée au fil des années, la patine du temps lui donne un caractère unique en tant que rare exemple toujours existant de restaurant du style paquebot en Amérique du Nord.

La réhabilitation a été rendue possible grâce aux actions d’Héritage Montréal dès la fin des années 1990. L’organisme a veillé au classement du lieu en 2000 par le gouvernement du Québec. S’en suit une veille vigilante pour que le lieu soit un jour revalorisé.

Aujourd’hui, ce restaurant patrimonial iconique revit et retrouve une accessibilité qu’il avait perdue pendant près d’un quart de siècle, pour le plus grand plaisir de ceux et celles qui l’ont connu ainsi que les plus jeunes qui souhaitent le retrouver, le fréquenter ou, simplement, le découvrir.

Découvrez les autres articles de la série spéciale 9e du Eaton

Pour en savoir plus

- Carlu, Jacques. Tradition and Modernism, Royal Architectural Institute of Canada Journal. V.8, no.5, mai 1931, p. 181-186 [en ligne]

- Gournay, Isabelle. Notice biographique de Jacques Carlu, publiée dans Archives d’architecture du XXe s., Paris, Ifa/Archives d’architecture du XXe siècle; Liège, Mardaga, 1991, p. 15-19, [en ligne]

- Lachapelle, Jacques. Le fantasme métropolitain : l’architecture de Ross et Macdonald, Montréal, Presse de l’Université de Montréal, 2001, 180 p., [en ligne].

- Martin, Catherine. Les Dames du 9e/The Ladies of the 9th Floor, documentaire coproduit par l’ONF et Galafilm Inc., 1998, 50 min 12 s, [en ligne]

- Soren, Maya. Reclaiming Le 9e: Public Heritage at the Eaton’s Ninth Floor Restaurant, Montréal, Thèse de maîtrise, Université Concordia, Montréal, 2011, [en ligne].

Photo de couverture : Joe Alvoeiro, Ivanhoé Cambridge. Montage : Anthony Plagnes Payá

3 commentaires

Histoire unique pour un endroit fabuleux. Merci à Héritage Montréal et les intervenants impliqués pour cette restauration exemplaire.

Trés heureuse de voir cette oeuvre d’art récuperée et vivante…Lorsque la date arrive, je souhaiterais fêter mes 70 ans d’histoire sur cette terre chez vous!

Très hâte d’y aller. J’ai 78 ans et depuis l’âge de 3 ans que je me rendais dans ce magnifique endroit pour prendre une petite bouchée. Les serveuses bien habillées, petits tabliers et gentilles. Le gros sapin de Noêl, la senteur qui venait de la cuisine. Que de beaux souvenirs. La décoration!!